Médicos destacados de Al-Andaluz, más allá de Al-Zahrawi

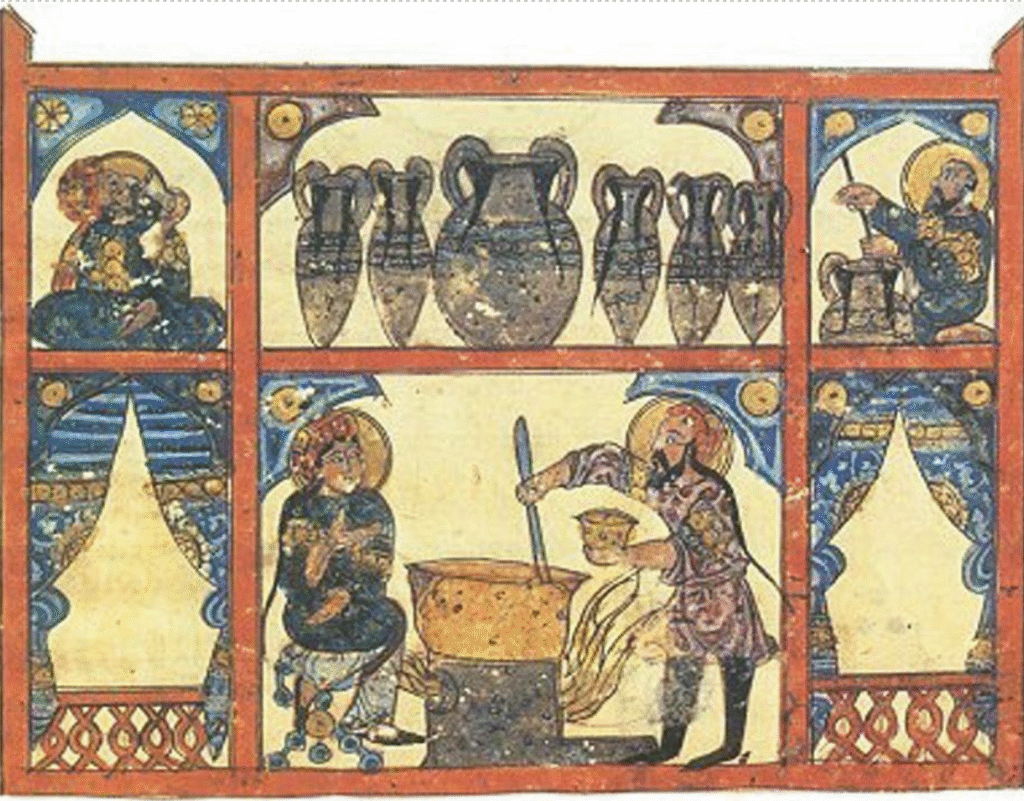

El legado médico de Al-Ándalus. El esplendor médico de Al-Ándalus no se limitó a la figura de Abulcasis. Durante varios siglos, la región fue cuna de sabios que contribuyeron de forma significativa al desarrollo de la medicina en sus múltiples ramas. Uno de los más notables fue Ibn Zuhr, conocido como Avenzoar, nacido en Sevilla en el siglo XI en el seno de una familia de ilustres galenos. Fue un médico clínico de gran precisión, pionero en la experimentación con animales y en la descripción de enfermedades como la pleuresía y los tumores esofágicos. Es considerado el introductor de los métodos de disección para la práctica de necropsias (que practicó en ovejas antes de trasladarlos a autopsias humanas); las primeras preparaciones de nutrición parenteral, utilizando agujas de plata.

Entre sus aportaciones originales destaca la práctica y uso de la traqueotomía, el descubrimiento del ácaro causante de la sarna así como el origen de la pericarditis.

En sus investigaciones médicas, Ibn Zuhr fue el primero en aplicar métodos de disección, primero en animales – practicó en ovejas – y después en humanos. Su obra Kitab al-Taysir fue una referencia médica durante siglos y ejerció una profunda influencia sobre Averroes y otros sabios posteriores.

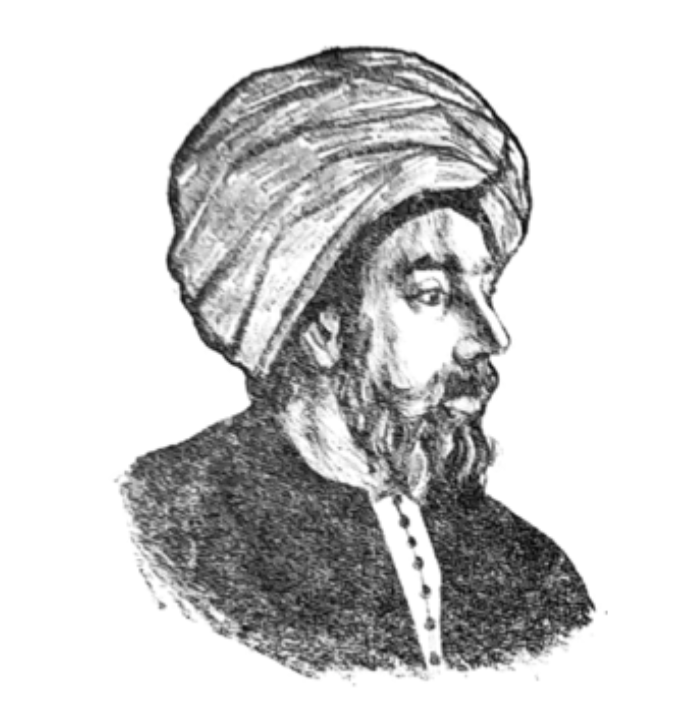

Otro gran médico y filósofo fue Averroes (Ibn Rushd), nacido en Córdoba, quien compuso el Kulliyat fi al-Tibb, latinizada como “Colliget”. Este tratado médico es una extensa enciclopedia que aborda los fundamentos generales de la medicina, desde la anatomía y fisiología hasta la patología. A diferencia de otros autores de su tiempo que seguían una medicina más dogmática, Averroes aplicó un enfoque racional y crítico, buscando la observación directa y la coherencia lógica entre los síntomas y los tratamientos, lo que lo llevó a cuestionar incluso a figuras consagradas como Galeno. El Colliget fue traducido al latín y utilizado en las universidades europeas como texto de referencia durante siglos, especialmente en Montpellier y Bolonia. Su visión médica no solo reforzaba la necesidad del conocimiento teórico, sino que también subrayaba la importancia del arte clínico, de la experiencia del médico y del equilibrio entre cuerpo y alma en el tratamiento del paciente. Su muerte en Marrakech en 1198 marcó el final de una era de esplendor intelectual en Al-Ándalus, pero su influencia perduró en el pensamiento científico y médico del mundo islámico y cristiano por generaciones hasta el Renacimiento.

En el campo de la botánica y la farmacología, Ibn al-Baytar de Málaga destacó como uno de los naturalistas más relevantes del mundo islámico. Su obra “Compendio de medicamentos simples” reúne más de 1.400 sustancias con propiedades terapéuticas. Fue una autoridad en farmacopea y sus escritos tuvieron gran difusión en el Mediterráneo.

Ibn al-Kattani, médico y poeta cordobés del siglo XI, escribió uno de los primeros tratados árabes sobre epilepsia, adelantándose a su tiempo con reflexiones sobre trastornos neurológicos. Su enfoque integrador entre ciencia y humanismo representa la amplitud de intereses de los sabios andalusíes.

Desde Toledo, Ibn Wafid ofreció importantes contribuciones en farmacología, estableciendo métodos sistemáticos para evaluar combinaciones de medicamentos. Su obra sobre drogas simples fue utilizada por la Escuela de Traductores de Toledo como base de conocimiento médico durante la Edad Media.

Por último, Ibn Juljul, también cordobés, destacó como historiador médico. Su obra “Tabaqat al-Atibba’” recogió biografías y saberes de médicos antiguos, griegos y árabes, preservando una tradición intelectual que habría desaparecido sin sus esfuerzos. Su labor demuestra cómo los médicos de Al-Ándalus no solo curaban, sino que también escribían, recopilaban y transmitían saberes.

Estos hombres, junto con Abulcasis, constituyen un pilar fundamental del conocimiento médico medieval, cuyo legado aún resuena en la medicina moderna.

El Papel de Sevilla

Durante el Califato de Córdoba y los Reinos de Taifas, Sevilla se consolidó como uno de los centros médicos más activos del occidente islámico. Su localización estratégica a orillas del Guadalquivir y su dinamismo económico y cultural convirtieron a la ciudad en un enclave privilegiado para el desarrollo de la medicina y la cirugía.

Sevilla albergaba hospitales que incorporaban principios avanzados de higiene, organización hospitalaria y asistencia médica especializada. Uno de los aspectos más destacados fue la diferenciación de salas según las patologías de los pacientes, algo revolucionario para su tiempo. Asimismo, se fomentaba la docencia y la formación médica a través de la práctica directa y del estudio de textos fundamentales, muchos de los cuales derivaban de la obra de Al-Zahrawi.

En los zocos y mercados especializados, boticarios y cirujanos compartían espacios donde se intercambiaban conocimientos, materiales quirúrgicos, plantas medicinales e incluso manuscritos científicos. Estos espacios eran puntos clave de difusión del conocimiento entre médicos musulmanes, judíos y cristianos.

Además, existen registros históricos que apuntan a la existencia de una escuela médica en Sevilla durante el siglo XI, en la cual se enseñaban anatomía, farmacología y cirugía, con base en traducciones árabes de obras clásicas y en los aportes originales de sabios andalusíes. Esta tradición educativa sentó precedentes para posteriores instituciones europeas.

En suma, Sevilla no solo fue receptora del saber médico andalusí, sino también protagonista activa de su desarrollo y proyección. Su papel como centro quirúrgico y formativo fue clave para consolidar una medicina más racional, empírica y ética.

Una herencia que transformo la medicina

Hablar del desarrollo de la cirugía moderna sin mencionar a Al-Ándalus sería contar una historia incompleta. Durante siglos, los médicos andalusíes no solo conservaron y tradujeron el saber médico de la Antigüedad; lo renovaron, lo mejoraron y, en muchos casos, lo revolucionaron. En un momento en el que buena parte de Europa había perdido el contacto con el conocimiento científico clásico, en ciudades como Córdoba, Sevilla o Granada florecieron hospitales, escuelas médicas y tratados quirúrgicos que marcaron un antes y un después.

Entre ellos, destaca de forma sobresaliente la figura de Al-Zahrawi (Abulcasis), considerado hoy uno de los padres de la cirugía moderna. Su obra Al-Tasrif no solo recogió conocimientos médicos, sino que los sistematizó con un nivel de detalle inédito hasta entonces. Fue el primero en ilustrar decenas de instrumentos quirúrgicos —muchos de ellos aún reconocibles en quirófanos actuales— y en proponer técnicas innovadoras, como el uso del catgut para suturas internas, que todavía hoy sigue utilizándose en cirugía.

Pero su legado no se limita a los avances técnicos. Lo que distingue la medicina andalusí es su visión integradora: una concepción de la ciencia médica como una tarea profundamente ética, al servicio del bienestar físico y espiritual del ser humano. Esta combinación de precisión clínica, observación empírica y compasión hizo que las enseñanzas de Al-Zahrawi y de otros médicos como Ibn Zuhr o Averroes fueran acogidas con entusiasmo en universidades europeas desde el siglo XII, y que sus textos se convirtieran en manuales de referencia durante siglos.

El impacto de estos saberes se percibe aún hoy, tanto en los procedimientos quirúrgicos como en la organización de hospitales modernos, donde la especialización, la higiene y la atención integral al paciente son principios fundamentales que comenzaron a gestarse en el Al-Ándalus medieval.

Reconocer este legado no es solo una cuestión de memoria histórica; es entender que la medicina, como cualquier ciencia, avanza gracias al diálogo entre culturas, al respeto por el conocimiento y a la voluntad de mejorar la vida humana. En cada bisturí, en cada técnica quirúrgica y en cada acto médico responsable resuena aún la voz de aquellos sabios andalusíes que, siglos atrás, combinaron ciencia, arte y humanidad para construir las bases de la medicina tal como la conocemos hoy.

👉🏼Descubre más haciendo click aquí